みなさまこんにちはリバティWEB担当です。

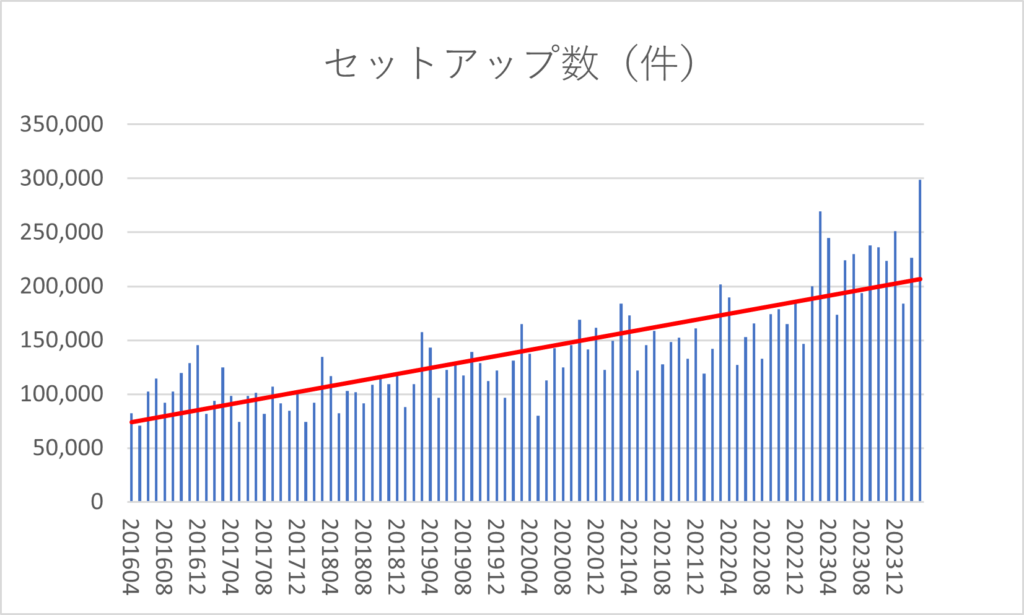

突然ですがETC2.0をご存じでしょうか?「聞いたことはあるけど普通のETCと何が違うの?」と思っている方も少なくはないでしょう。ETC2.0は2016年の春ごろに本格的に導入され、国土交通省も「道路利用者、道路政策に様々なメリットをもたらし、事故や渋滞・環境問題などの交通が抱える様々な問題を解決するシステム(ITS)の推進に大きく寄与する」として推進しています。下のグラフは年間のETC2.0のセットアップ数(再セットアップを含む)の推移です。導入から着実に数を増やしていますね。そこで今回はETC2.0のメリットや従来のETCとの違いを詳しく解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください!

今さら聞けないETCとは

ETCとは英語で「Electric Toll Collection System」の略で、有料道路において自動的に料金を支払うことができるシステムのことを指します。料金所のゲートに設置されたアンテナと車に搭載されているETC車載器で情報を無線で交信し、料金を支払うことが出来ます。そもそもの導入背景は渋滞にあります。東・中・西日本高速道路株式会社が有料道路の渋滞発生個所を調査したところ、料金所が最も多く30%もあったそうです。全ての車が料金所で一時的に停まって料金を支払う。確かに渋滞が起こって当然ですよね。この料金所の渋滞を緩和するためにゲートと通過するだけで料金を支払うことが出来るETCの制度化が進められたのです。

ETC2.0とは

ETC2.0とは従来のETCをさらに進化させたもので2016年の春ごろに本格的に導入されました。従来の有料道路における料金の支払いの自動化に加えて、全国の高速道路に設置されたITSスポットと呼ばれる設備と高速かつ大容量の通信を行い運転支援サービスを受けるとこができるというものです。その通信容量はETCの4倍とされています。例えば交通が特定の場所や時間に集中することを軽減したり、事故を未然に防いだりすることが可能になります。

従来のETCとETC2.0の違い

従来のETCは料金所ゲートでの支払いの自動化のみが可能ですが、ETC2.0はそれに加えて前述したように様々な運転支援サービスを受けることが可能です。例えば高速道路を一時的に退出することが可能です。みなさまも高速道路を運転中疲れを感じてきて休憩したいと思ったことはあるでしょう。そんな時、サービスエリアやパーキングエリアなどの休憩所がしばらく先にしかなく、疲れたまま次の休憩所まで走り続けたことがある方は少なくないでしょう。かと言って、高速道路を退出してしまうと割引料金がリセットされて再び高速道路を利用して目的地まで向かうとトータルで高速道路の利用料が高くついてしまいます。ETC2.0であれば一時的に高速道路を退出後2時間以内(2024年5月現在)に再進入すると割引料金はリセットされず降りる前の料金のまま高速道路を利用することが出来ます。さらに、ETC2.0は従来のETCの4倍もの情報を通信することが可能なため、カーナビやスマホなどと連携することでより詳細な渋滞情報や迂回情報、事故の発生情報など多くの道路交通情報を得ることが出来ます。

ETC2.0のメリット

ETC2.0のメリットはETC2.0の利用者に対する直接的なメリットと道路利用者全体に対する間接的なメリットの2つがあります。ここからはそれら2つのメリットについて解説していきます。

直接的なメリット

・多様な運転支援

・高速道路の一時退出

・割引の拡充

・多様な運転支援

ETC2.0はこれまでのETCと比較すると大量の情報の送受信が可能であるため、ICの出入り情報のみならず経路情報の把握が可能です。ETC2.0に対応しているカーナビと連携させることで広域的な渋滞情報の提供や、事故多発箇所ではカーブ先の見えない渋滞など危険な状況の注意喚起などが期待できます。

・高速道路の一時退出

休憩施設等の不足を解消し、良好な運転環境を実現するために高速道路からの一時退出が可能です。一時退出から2時間以内に再進入した場合には高速を降りずに利用した料金のままで高速道路を利用することが可能です。

・割引の拡充

都心を通過する交通について、圏央道(東京都心から半径40~60キロメートルの位置に計画された、延長約300キロメートル自動車専用道路)への迂回促進を図るために約2割の割引を拡充がされています。簡単に言えば、少し大回りなルートを通って混雑の緩和に貢献することで高速道路の利用料金の割引が受けられるということです。

間接的なメリット

・ピンポイント渋滞対策

・生活道路の交通安全対策

・災害対策

・ピンポイント渋滞対策

交通状況のデータを分析することによって、必要な箇所にピンポイントで対策を行うことができます。例えば、高速道路において上り坂やトンネルなど構造上の要因で、渋滞が発生しがちな箇所をデータにより特定し、付加車線を設置することで交通の集中を緩和でき、渋滞に対して効果的に対策をすることが可能です。

・生活道路の交通安全対策

ETC2.0のビックデータを分析することで潜在的に危険な箇所を抽出して速度抑制や通過交通進入抑制の対策を行うことができます。例えば、生活道路において急ブレーキや、一定の速度超過が連続している区間と交通事故の発生地点を照らし合わせることで抽出された危険な箇所対して、凸部(ハンプ)や狭さくによる走行速度を抑制する対策、ライジングボラードや路肩のカラー舗装による進入口の制限や歩行者の空間の確保を行うなど効果的な対策の実施が可能です。

・災害対策

ホンダ・パイオニア・トヨタ・日産・いすゞ・日野自動車などの民間通行実績データを災害通行実績データシステムに集約したものとETC2.0の通行実績データを組み合わせて分析することで災害時に通行が可能なマップ、「通れるマップ」を作成することが可能になります。災害時には一般車両の通行だけでなく、人命救助や緊急物資の輸送が行われますが通れるマップはこれらすべての助けになります。

従来のETCは使えなくなるのか?

ETC2.0は前述したようなサービスの拡充といった側面が強いため、従来のETCが使用できなることはありません。しかし、電波法の改正やセキュリティ規格の変更によって従来の一部機種が使用不可になる2022年、2030年問題というものがあります。

2022年問題

2005年12月に行われた電波法の改正により電波法の規格を満たさないETC車載器が2022年11月末で使用不可になるとされていた問題です。通信時に発生する「スプリアス」と呼ばれる不要な電波の許容範囲が新たに定められ、2007年12月から適用されていました。新基準の移行への猶予期限が2022年11月末とされていたため2022年問題と呼ばれていました。しかし、昨今の新型コロナウイルスによる社会経済情勢や関連設備の整備の遅れを考慮した結果「その使用期限を当分の間、延長する」として2024年5月26日現在も猶予期間が延長されています。使用不可になる機種は車載器セットアップ証明書や型式登録番号で判別することが可能です。

2030年問題

昨今の情報機器の能力向上に伴うセキュリティ脅威からETCの利用者の決済情報を安全に保護するために実施が予定されているセキュリティ規格の変更によって対象のETCが使用不可になります。現行のセキュリティに問題が発生しなければ最長で2030年の変更予定とされているため2030年問題と呼ばれています。しかし、あくまで最長で2030年であるため問題が発生すれば時期が早まる可能性があります。

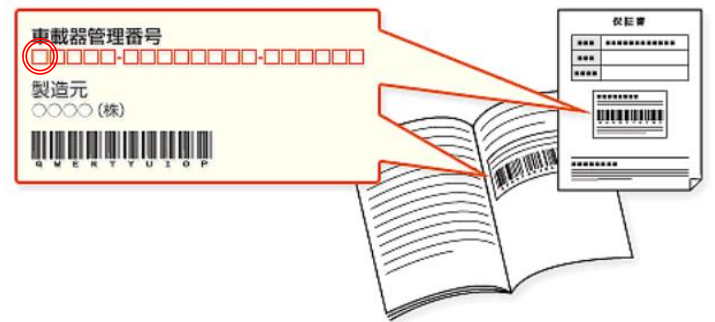

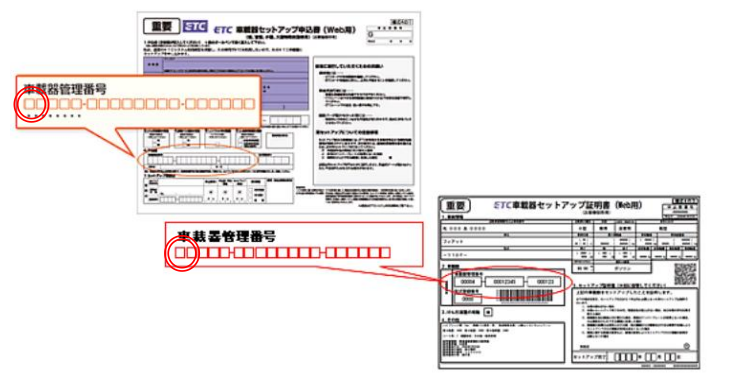

対象となる機種の見分け方は下記を参照してください。

①車載器管理番号の始まりの数字

新セキュリティ対応車載器:「1」

旧セキュリティ対応車載器:「0」

※参考:国土交通省「新・旧セキュリティ対応車載器の識別方法」

②車載器のロゴやマーク

※参考:国土交通省「新・旧セキュリティ対応車載器の識別方法」

まとめ

ETC2.0は従来のETCと比較して約4倍もの通信容量をもっており大量のデータを集約・分析することで従来の料金収受の仕組みだけでなく、利用者がより快適にドライブを楽しむことが出来るようなシステムに進化しています。また、ETC2.0のデータを分析することでETC2.0の利用者だけでなく歩行者も含んだ多くの道路の利用者がより安全に交通できるような仕組みづくりにも貢献しているのです。これから車の購入やETC車載器の交換を予定している方はぜひETC2.0の取り付けを検討してみてください。みなさまの将来のドライブがより快適で安全なものになるでしょう。

ETC2.0はリバティでもお取り扱い、お取り付けが可能です。ETC2.0のお取り付けをご希望でしたらお気軽にリバティにお問い合わせください!

▼ ▼ ▼